つながるコラム「絆」 vol.44 海士町・崎みかん

海士町・崎みかん

隠岐どうぜん地区本部

大海切羽さん、白石美保さん

「みかんをまるごと瓶にぎゅっと詰めました」。そんなキャッチフレーズで売り出されているみかんジャムがあります。隠岐諸島の中ノ島(海士町)の最南端にある崎集落で穏やかな潮風を受けて栽培されている「崎みかん」を100%使用した「崎みかんジャム」。みかんジャムと聞くと、マーマレードをイメージされる方が多いかもしれませんが、このみかんジャムはその概念を覆すほど、まったく違った食感に仕上がっています。皮は使用せず、素材は極力シンプルに砂糖とレモンだけ。フレッシュさを残し、まるで、みかんそのものを食べているかのような味わいが特徴。

崎みかんの復活

崎地区では昭和30年代から温州ミカンの栽培が大々的に営まれ、島内外に出荷し好評を博していました。当時は、この地区を代表する産業として発展していましたが、栽培農家の高齢化や後継者不足などの理由から消滅寸前まで落ち込んでいました。そこで平成25年4月、海士町が産地復興の一つとして地域おこし協力隊を募集し「崎みかん再生プロジェクト」を立上げ、取り組みを開始しました。Iターンで島に移住した白石さんと丹後さんの二人の男性が応募され、元々植えられていた木々に加え、新たに植樹した苗木たちを丁寧に育て、一昨年やっと実を収穫できるまでに成長しました。並々ならぬ努力の末、現在4ヘクタール、2,100本の規模で、10トンを収穫し、昔ながらの"酸味と甘みバランスの妙、崎みかん"として復活を遂げることができました。そして「崎みかん再生プロジェクト」で加工部長を務めるのが、白石さんの奥さんでもある白石美保さんです。崎カフェで代表を務める、同じくIターンで島に移住した大海切羽さんと共同で作ったのが「崎みかんジャム」です。

規格外がもったいない!

以前から、大海さんと白石さんを含む崎地区の女性たちで海士町産みかんの箱詰め作業を手伝っていたのですが、選別の際に規格外の傷ものが意外とたくさんあることに気付きました。それらはB級品として島内で販売することはあっても、それ以外は特に活用されていませんでした。「もったいない!どうにかならないものか」。そんな思いから平成29年の冬、"臨時カフェ"を開き、そこでみかんを使ったケーキなどを提供することになりました。その後、みかんを加工した製品も作ってみようという提案もあり、二人で試行錯誤を重ねながらジャムやジュースなどの加工品を完成させました。みかんの収穫が終わったら皮ごと真空パックに入れ冷凍保存しておき、一年中いつでも作られるようにしておきます。材料も無添加にこだわり、崎みかんの味わいをまるごと感じられるよう工夫しています。それらは町内で販売するほか、ふるさと納税の返礼品など幅広く利用されています。「いくつもの課題を乗り越えながら商品を生み出す過程は大変ですが、新しい発見もあるので楽しさも感じています」と二人は語ります。

地域の人々の交流の場を

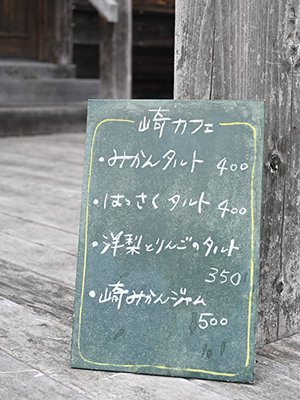

当初は、旧崎小学校で臨時カフェを月に何回か開いていましたが、最近はコロナの影響でそれもできなくなりました。現在は、みかんの酵母を使ってパンを焼き、移動販売を行っています。今後は再び、「崎みかん」をキーワードに定期的にカフェをオープンさせます。「この崎地区は、海士町の中でも交通が不便な位置にあります。簡単に来ることができないからこそ、色々な人に楽しんでもらえるようなカフェにしたい」と二人は考えます。

たくさんの人に崎みかんの加工品を知ってほしい

現在二人が作っているジャムやジュースを購入できる場所は、島のお土産物屋さんの他、島外に数軒ほど。今後は販路を広げていき、ぜひ皆さんに崎みかんの美味しさを知ってもらいたいと意気込んでいます。島には、お土産品も少ないため、海士町の特産品を増やすということを目的にさらに商品開発をしていく予定です。また観光客がみかん農園でミカン狩りなどを体験し、カフェでゆっくりお茶を飲み、最後はお土産としてジャムやジュースなどを買ってもらうという流れを定着させたいと期待に胸を膨らませています。