ベランダでも育てられる みんなのコンテナ栽培(コマツナ)

コマツナ

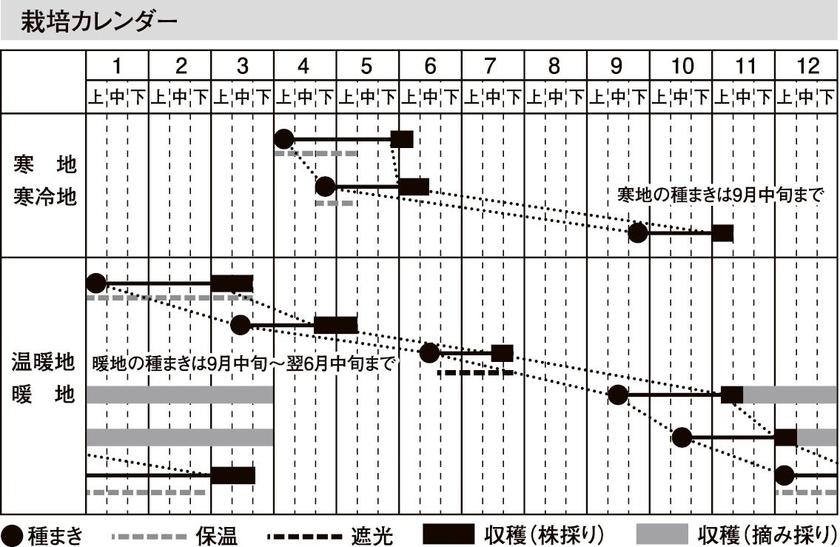

一年中種まきできる常備野菜 冬は摘み採りながら長く収穫も

江戸時代の冬のある日、徳川家の将軍が小松川の村(今の東京都江戸川区)へ、鷹狩りに出かけます。昼に地元で採れた青菜の澄まし汁が出されました。冷えた体が温まり、青菜を大層気に入った将軍はその名を村人に尋ねます。ところが誰も分かりません。そこで将軍が地名から「コマツナ(小松菜)」と付けたのが名の由来とされています。

そんな地方野菜のコマツナが全国に広まったのは、三つの特長があったから。まず、同じ畑で繰り返し栽培できること。次に年中種まきし収穫できること。そして、収穫までの期間が短いこと。春や夏は30〜40日ほど。冬でも保温すれば50~80日ほどで収穫できます。味は癖がなく料理に便利。冬は株採りせず、葉を摘み採りながら味わい、春には次々に立ち上がる菜花を摘んで楽しめます。

▲周年栽培でき、白さび病と萎黄病に耐病性があり、特に春から初夏まきで能力を発揮する「きよすみ」

【基本情報】

●分類:アブラナ科アブラナ属

●原産地:中国(華中~華南地域)、二次原産地:日本

●発芽適温(地温):20~25度 ●生育適温(気温):20~25度

●日当たり:日なた/半日陰(夏) ●好適pH:5.5~6.5

【病害虫情報】

白さび病:低温・多湿時期に葉の裏に白い菌(カビ)の塊が多数生じ、葉表は黄色くなる。耐病性品種を選ぶ。

萎黄(いおう)病:高温期に発生が多く、生育中期以降は青枯れする。耐病性品種を使う。

コマツナの栽培方法(※温暖地を基準に記事を作成)

1 種まき

小型プランター(長さ約40cm・深さ14cm・5L)に化成肥料(NPK各成分8-8-8)約48gを混ぜた培養土を入れる。条間8cm・2列に、株間は夏は5、6cm、春・秋は4、5cm、冬は3、4cmになるようにペットボトルのふたなどを使い深さ1~1.5cmのまき穴を開ける。1穴に種を3、4粒ずつまき(写真1)、土をかけ表面を手で押さえたら、水をやり、出芽までは乾かさないようにする。春~秋まきは、生育初期の虫害は致命的なので種まき直後から収穫まで不織布をべたがけする(写真2)。

【ポイント】

夏まきは遮熱し乾燥を防ぐため不織布の上に30%程度の遮光ネットをかけるか、半日陰で出芽させる。

2 間引き1回目

種まきから3日ほどで出芽する。本葉2枚目が半分ほど出た状態までに、混み合っている所を、1カ所当たり2株に間引く(写真3、4)。

3 間引き2回目

本葉が3枚までに、はさみなどを使って間引き、1カ所当たり1株にする(写真5、6)。

【ポイント】

本葉3枚の頃、成長点(茎の先端の細胞分裂が盛んな部分)には本葉が8、9枚までできているので、遅れずに間引いて光をしっかり当てる。

4 収穫

丈が20~25cmに育ったら、引き抜くか株元をはさみで切って収穫する(写真7)。

【ポイント】

(1)でかけた不織布は収穫の3~7日前に外し、外気や光に当てると葉色や味が良くなる。

冬の摘み採り収穫

9月中旬〜12月上旬に、大きめの深型プランター(長さ約55cm・深さ32cm・26L)に化成肥料(8-8-8)約72gを混ぜた培養土を入れ、(1)の要領で種をまく。順次株採り収穫し、最後に株間30cmで2株を残して、株を大きく育てる。その後は少しずつ葉を摘み採れる。春になると次々にとう立ちする花茎を収穫できる。栽培期間が長いので、最初の収穫から月1回、1株当たり緩効性肥料のIB化成肥料約2gを追肥する。

栽培カレンダー

出典等

出典:(株)日本農業新聞「JA広報通信」8月号

写真・文:園芸研究家●淡野一郎 写真©ICHIRO AWANO